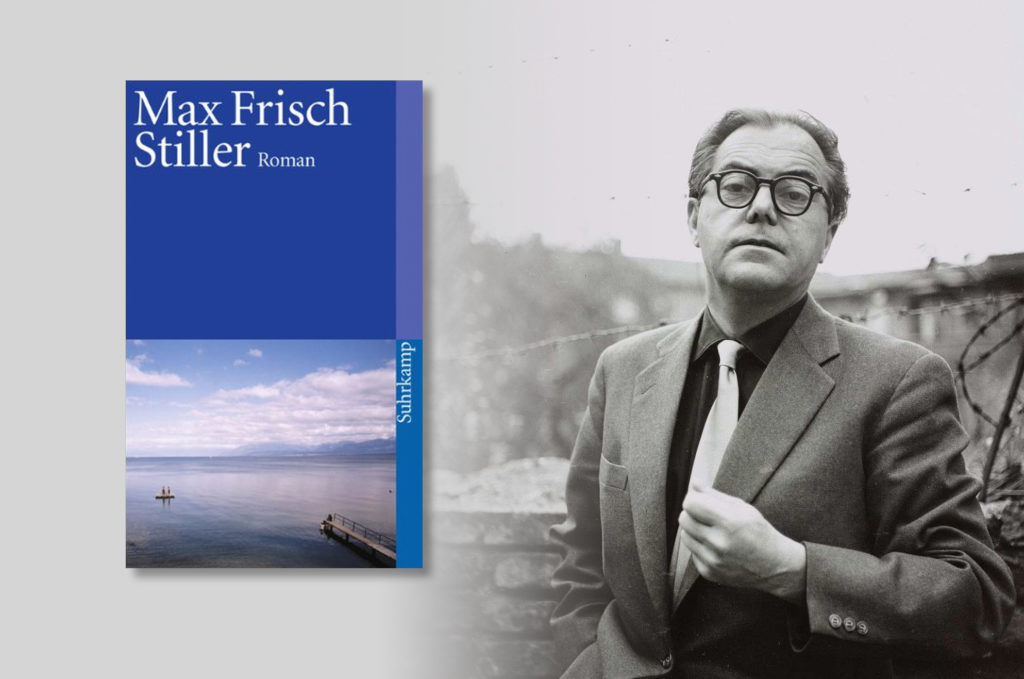

Der 1954 veröffentlichte Roman Stiller bedeutete den – auch finanziellen – Durchbruch als Schriftsteller für Max Frisch. Im Zuge des Erfolges schloss er nicht nur das von ihm seit den späten vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts geführte Architekturbüro, in dem er schon zuvor eher nur halbtags gearbeitet hatte, um Zeit für das Schreiben zu finden, sondern verließ auch seine erste Frau, um sich in ein Bauernhaus zurückzuziehen. Was aus heutiger Sicht doch ziemlich extrem als Reaktion erscheint – insbesondere in Hinsicht auf seine Ehe – hängt eng mit der von Frisch empfundenen Unvereinbarkeit von künstlerischer Arbeit und bürgerlichem Leben zusammen. Später, er heiratete nach einigen Jahren wieder, schien dies zumindest kein unüberbrückbares Problem mehr zu sein. Die Haupthandlung von Stiller selbst spielt – von Rückblicken und dem Ausblick am Ende des Buches einmal abgesehen – rund um das Jahr 1952, also mehr oder weniger zu der Zeit, in der es geschrieben wurde.

Inhalt des Romans von Max Frisch

Man kann den Inhalt des Buches beinahe in einem Satz, einem Ausspruch zusammenfassen, den der Protagonist Stiller immer mal wieder von sich gibt: „Ich bin nicht Stiller!“ Im Grunde ist der Roman eine einzige, lange Auseinandersetzung mit den Ideen von Selbst- und Fremdbild sowie Identität. Im Zentrum steht die Person Anatol Ludwig Stiller, ehemals ein einigermaßen bekannter Bildhauer, der wegen Unzufriedenheit, einer scheiternden Ehe und dem Gefühl, nicht er selbst zu sein, 1946 aus der Schweiz verschwindet und bis 1952, als er mit einem amerikanischen Ausweis, der auf den Namen James Larkin White ausgestellt ist, nach eigenen Aussagen in den USA und Mexiko lebte. Bei der Einreise in die Schweiz wird Stiller, bzw. James Larkin White, festgenommen, da man in ihm den vor Jahren von der Bildfläche verschwundenen Stiller vermutet. Die Leugnung der zugeschriebenen Identität, die zusätzlich durch seine Frau und den Staatsanwalt, mit dessen Frau Stiller vor seinem Verschwinden eine Affäre hatte, bestätigt wird, lässt Stiller der Spionage verdächtig erscheinen.

Das Gespräch mit dem Wärter und Stillers Resignation

In einem langen Prozess, in dem Stiller zudem seinem Wärter immer wirrere und haarsträubendere Geschichten aus seiner Zeit in den USA und Mexiko erzählt, darunter sogar zwei Morde sowie ein missglückter Selbstmordversuch, muss Stiller, der nicht Stiller sein will, sich damit abfinden, dass er – für den Schweizer Staat und die Menschen, die ihn von früher her kennen – immer Stiller sein wird. Dieses Festhalten der „Anderen“ an ihrem Bild von ihm führt irgendwann dazu, dass Stiller sozusagen aufgibt. Nachdem man ihn freigelassen hat, zieht er mit seiner Frau, die er nach wie vor nicht liebt und die ihn mehr oder weniger verachtet, nach Gilon in ein heruntergekommenes Chalet. Das Ende des Buches wird aus Sicht des Staatsanwaltes geschildert, der sich trotz der Affäre, die Stiller vor Jahren mit dessen Frau hatte, als einziger der auftretenden Personen im Roman tatsächlich mit diesem anfreundet. Die Besuche in dem Chalet in Gilon, die Erkrankung von Stillers Frau, deren Tod und das Abklingen der Besuche lassen den Roman zu einem Ende kommen. Stiller ist wieder Stiller, ohne Stiller sein zu wollen. Aber er hat gegen die Übermacht der Fremdwahrnehmung die Waffen gestreckt und widmet sich der Töpferei, die er für sich entdeckt hat.

Identität und Fremdbild – Max Frischs Themen sind aktuell wie je

Das zentrale Thema von Stiller ist ebenso eines der zentralen Themen von Frischs gesamten Prosawerk und findet sich in Mein Name sei Gantenbein ebenso wieder wie im Homo Faber, auch wenn die Art der Verhandlung eine andere ist und keines sich so dezidiert mit der Frage von Identität und Fremdbild auseinandersetzt, wie dies Stiller tut. Neben einigen Seitenhieben auf die Schweiz, die – teils von Seiten Stillers her sicher unbeabsichtigte – Komik seiner Leugnung Stiller zu sein und die skurrilen, man muss schon fast sagen wilden Unterhaltungen mit dem Wärter, dem er seine amerikanischen Erlebnisse schildert, sind am Ende Beiwerk und Vehikel, denn Stiller versucht in seinen Erzählungen ebenso ein Bild von sich zu entwerfen, wie ein solches auch von außen durch die Behörden, den Staatsanwalt und seine Frau an ihn herangetragen wird. Dabei tut einem Stiller bei all dessen nicht so guten Zügen vor allem auch leid, sobald man begreift, dass sich da einer versucht ein eigentliches Grundrecht und seine Freiheit zu nehmen, in dem er sich selber sozusagen „neu“ erfindet oder erfunden hat. Frisch verteidigt in gewisser Weise diese letzte, ultimative Freiheit, die einem Individuum zustehen sollte, zeigt aber auch sehr deutlich die Begrenzungen und Zwänge auf, denen man begegnet, wenn man sich diese „Freiheit“ zu nehmen versucht – eine Unmöglichkeit an einem Ort, wo man „Geschichte“ hat.

Stil und Erzählhaltung in Stiller

Der Stil von Stiller ist nüchtern und klar, hier und da werden schweizerische Mundart-Formulierungen und Wendungen aufgenommen und in Teilen werden Anleihen aus dem Krimi-Genre verwendet. Die – lange nicht wirklich geklärte – Frage, ob Stiller denn nun Stiller ist, bringt zudem etwas Spannung in die Erzählung. Vor allem fällt aber der hier schon anzutreffende, episodische Stil auf, das hin und her springen zwischen den Zeiten, das Collagen hafte, was insbesondere im Spätwerk Frischs noch einmal verstärkt ein Stilmittel des Autors wird. Den interessantesten Bruch stellt der Wechsel des Erzählers dar. Während im gesamten Anfang und Hauptteil des Romans Stiller (in dritter Person, versteht sich) als Erzähler von sich selbst auftritt, wird das Ende durch den Staatsanwalt erzählt, was eine zusätzliche Außenperspektive auf die Vorgänge und den Nachgang der „Affäre Stiller“ ermöglicht.